有些到臺灣觀光的外國客人,不想光顧山峽珍海味,卻喜歡嘗嘗臺灣的蓬萊米飯,或蓬萊米糕。不知內情者感到好奇,而知道蓬萊米在海內外所享有聲譽的人則不足為奇。

臺灣種植水稻的歷史相當悠久,據《臺灣省通志》記載,臺灣的稻米最早上南部西岸沿海高山族引進,其品種與祖國西南部的品種有關。據荷蘭有關資料記載,1656年,在今日的臺南及其附近地區,水稻的種植面積達8,403甲。

臺灣原有的稻米品種達二百余種,但是產量低品質又劣。1903年,日本從本國引進神戶、中村、江戶、白玉等品種來臺加以改良,這就是現在的蓬萊米。改良后的品種有臺中56號、嘉義晚2號、嘉義8號、臺中153號、糯米46號等等。日本占據臺灣時期,蓬萊米的品種已達69種。

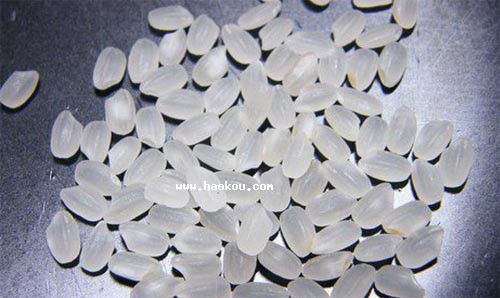

蓬萊米比“在來米‘短而粗,呈橢圓形,因此得一別名“圓粒米”,其色澤白潤光亮,性糍糯,煮熟后粘性較大,味道香甜,比較適合煮稀飯;還可用蓬萊米制米糕,其質特佳;另外還可用蓬萊米為原料制作啤酒、米酒、黃酒、清酒……等其中啤酒稱冠,曾獲世界酒類金牌獎。由于蓬萊種的種植面積便開始逐漸擴大,到1940年,蓬萊種種植面積已大大超過在來種。蓬萊稻喜高溫,在溫帶的臺灣,一般每年可以種植兩次,北回歸線以南地區一年可以種植三次。

歷經長期的不斷改良,蓬萊稻的桿越來越矮,稻卻越來越長,顆粒越來越大,產量由五十年代到八十年代增長了三倍。至1983的,每公頃產量達3,850公斤,創歷年最高水平。

蓬萊米一直為外銷的上等米,在國際稻米市場上十分暢銷,特別是日本人最喜歡,無論煮稀飯或干飯都用蓬萊米,蓬萊米一到日本市場,便被搶購一空。

由于臺灣農民習慣于種水稻,種植面積大,產量提高較快,每年都有許多蓬萊米外銷,1983年大米(大部分為蓬萊米)外銷量計53萬噸,價值為37億元新臺幣。