逢年過節(jié)或是喜慶臨門,人們喜歡燃放炮竹、煙花,這個(gè)習(xí)俗在我國(guó)由來已久。早在發(fā)明火藥以前,民間就用火燒竹竿爆裂發(fā)聲,稱為“爆竹”,以為能驅(qū)除鬼邪。南北朝梁宗懔在《荊楚歲時(shí)記》中就有“正月一日,……雞鳴而起,先于庭前爆竹,心辟山臊惡鬼”的記載。

唐代又有把爆竹稱為“爆竿”的。

▽合浦炮竹煙花歷史淵源(文化內(nèi)涵)

到宋代始用火藥裝到竹筒里在春節(jié)點(diǎn)爆,當(dāng)時(shí)王安石的《元日》一詩(shī)中的“爆竹聲中一歲除”即是寫此。后來,爆竹改叫“炮竹”;進(jìn)而用紙卷裹著火藥插上引線點(diǎn)響,叫紙炮;經(jīng)過不斷改進(jìn),逐步發(fā)展到今天的各種炮竹,民間又有爆仗、炮仗之類的稱呼。

把許多炮竹編結(jié)成串,叫鞭炮,燃放起來,如槍炮齊鳴。南宋周密撰寫的《武林舊事·歲除》中就寫到“至于爆仗……內(nèi)藏藥線,一連百余不絕。”煙花,也叫煙火。大約也始于宋代,是在炮竹的基礎(chǔ)上加入一些化學(xué)藥劑,改進(jìn)引爆方法制成,專供晚間燃放賞玩。

點(diǎn)火后,能噴射出各種形狀的焰火及多彩多姿的色光,有的還能讓人看到立體或半立體的物象造型。我國(guó)的煙火,過去民間就曾有搭架放演的,其中設(shè)置多層機(jī)關(guān),內(nèi)藏各種場(chǎng)景和人物造型,可以逐次顯示出一些歷史故事或民間傳說以及某些戲劇場(chǎng)面,十分生動(dòng)有趣。

南宋詩(shī)人辛棄疾和朱淑貞在詩(shī)詞中曾把煙花比擬為“銀如雨”和“銀花”等等。

▽合浦炮竹煙花地域特點(diǎn)(產(chǎn)品特色)

煙花和炮竹在廣西許多地方都會(huì)制作,合浦是主要產(chǎn)地之一,已有數(shù)百年歷史。新中國(guó)成立前,有“張個(gè)聲”、“洪成興”、“龐廉聲”等十多間個(gè)體炮竹作坊,制作出單雙響、小串廉、一百頭、三百頭、五百頭、一千頭等多種炮竹。

“頭”是指“個(gè)數(shù)”,也有“響”的意思,“一千頭”就是用一千個(gè)小炮竹編聯(lián)成一長(zhǎng)串,燒起來大約有上千個(gè)聲響。這些炮竹響聲清脆,少有啞炮,百姓樂于使用。合浦又叫廉州,因此“廉州炮竹”名聲大震,遠(yuǎn)銷我國(guó)港澳地區(qū)和東南亞各國(guó)。

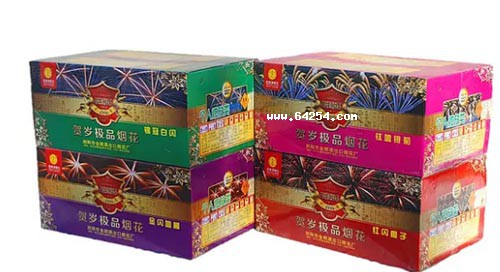

合浦煙花,品種多達(dá)一百多種,尤其是玩具煙花向以小巧玲瓏,花樣新穎,燃放、運(yùn)輸安全而深受歡迎。這些煙花通過巧妙的仿物設(shè)計(jì),運(yùn)用化工技術(shù),造成各種動(dòng)力,或噴出五光十色的彩光,或發(fā)出各種奇異的音響,或構(gòu)成多樣美麗的圖案,使人目不暇接。

燃放方式也由一般的手持、吊掛、地面行走,發(fā)展到水面旋轉(zhuǎn)到升空航行。