湟中民間繪畫分類主要有湟中農民畫、建筑壁畫、民間漆畫三種。湟中農民畫是其中最主要的一個畫種。農民畫出自農民之手,面朝黃土背朝天的農民,他們的構思和表現手法不受專業畫的局限,內容樸實、想象豐富,不求比例、形似,不講究光影、透視,作品以高原農民淳樸憨厚的感情氣質、濃郁的鄉土氣息、優美的繪畫語言、獨特的地方特色和強有力的藝術魅力,展現在世人面前。

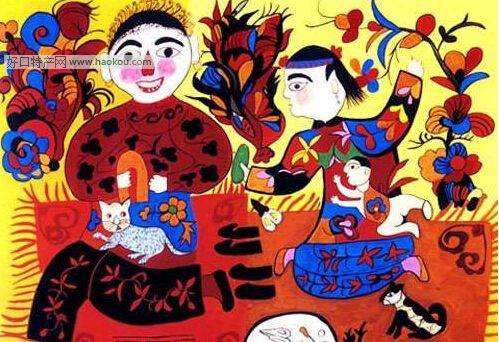

從表現形式和繪畫語言方面看,湟中農民畫首先借鑒了民間刺繡色彩和造型手法,用深色作畫面的底色,各種單純鮮明的顏色作襯托,具有強烈的裝飾風味。其次,吸收了油漆彩繪的表現手法,用同類的深淺濃淡漸次,進行色彩配置,畫面既有民族特色,又有較強的時代感。其三,借鑒了“唐卡”的藝術特色,畫法多采,單線平涂,色彩濃重,對比強烈;構圖飽滿,通常是對稱均衡的畫面空隙處襯托著裝飾紋樣。其四,吸收了皮影戲、剪紙等民間藝術的營養,熔民族文化、地方文化和民間繪畫藝術為一爐,以鮮明的地域色彩和強烈的民族特點為創作背景,廣泛取材,突出地表現了高原風光和風土人情,從而創作出異彩斑斕的藝術世界。

湟中縣位于青海省東部,悠久的歷史和深厚的文化底蘊孕育了豐富多彩的湟中文化。湟中民間繪畫發展歷史較為悠久,早在明清時期就有眾多民間藝人活躍于河湟谷地。青海湟中農民畫始于上世紀70年代初,以漢、藏文化為主又獨具藝術特色,是青藏高原傳統民族民間藝術寶庫中一朵瑰麗的奇葩。1988年,文化部授予湟中縣為“中國現代民間畫鄉”。

在清末時期,在塔爾寺的周邊,活躍著大批的民間藝人,他們常被寺院請去雕梁畫柱、泥塑彩繪、修復壁畫、修葺寺院。當時民間建筑對漆畫的應用也十分廣泛,大戶人家經常將藝人們請到家里,漆畫箱柜和壽材。在此基礎上,民間藝人們以拜師學藝的形式,將民間繪畫手藝一代一代地傳承了下來。到了20世紀70年代初,在湟中的小南川片興起了一股民間繪畫熱潮,許多人都去爭做手藝人。1974年,湟中縣土門關鄉青峰村自發興起了農民美術夜校,這是湟中民間繪畫藝人首次自發組織較規范的民間教學活動,為湟中民間繪畫的普及和發展奠定了基礎。

1983年3月,中國美術館舉辦了《青海湟中民族民間繪畫藝術展》,當湟中農民畫在首都美術館首次展出時,就受到了國家領導人的高度評價。這次展覽開創了建國以來青海民間藝術登上國家級藝術殿堂的歷史。接著,大量湟中農民畫陸續在全國民間繪畫展上參展并獲獎,許多作品被介紹到國外并被國外的美術館收藏;有些農民畫家被國外的文化機構邀請,出國參加文化交流活動。在全國及省地美術作品評比中,湟中農民畫頻頻獲獎,多幅作品被國家美術館和國外美術館收藏。1987年,青海人民出版社編輯出版了《湟中民族民間繪畫藝術集》。2010年,湟中農民畫在上海“世博會”展出。