這是一種美味香甜、酒味甘醇的甜食品。將優質冰糖色白小麥在石碾上舂皮后,再簸凈、淘凈、煮熟、晾干,放在大笸籮里散熱,按季節掌握一定的溫度。用湖北、陜西名酒曲配合發酵一天兩夜(約36小時)后即可食用。發酵工藝以曲子為主,關鍵在于掌握溫度,發酵醅料四季放在木床上用麥草偎著,上蓋棉被,發酵時所反應生成的甜醅酒,可謂稀罕之物,不僅味道特美,而且營養價值極高。

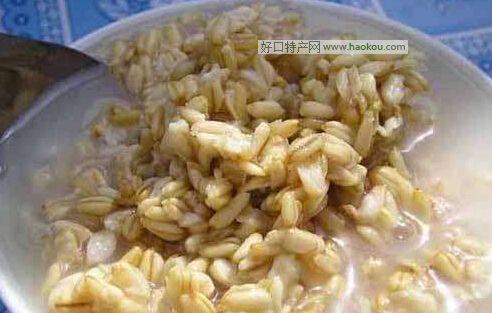

甜醅,是青海漢、藏、回、土、撒拉等族人民喜歡的一種傳統甜食。甜溢酒香,味美可口,多以玉麥(即莜麥)、青稞之類為原料。原料易得,釀造方便,既可調節飲食,又可以供賓客,頗為群眾喜愛。有句民諺說:“給嘴解饞,甜醅當先”。

甜醅的來歷,跟青海漢、藏、土、人民釀造酩酒有密聯系,它和酩酒可算是同源異流。只是酒曲不同罷了。酒醅也是甜的,酒味較濃,唐朝時就拿它待賓客。杜甫、《客至》詩中說“盤飧市遠無兼味。樽酒家貧只舊醅。”舊醅,便是酒醅。釀造甜醅,原料以玉麥為上乘,因玉麥質細無厚皮。嚼食無渣。青稞次之,但須脫皮。酵母為甜醅曲,用米制成,青海民間叫“藥蛋”或“甜曲”。

釀造時,首先把玉麥或青稞用水洗凈,放在鍋內注入水,然后加火燒待大滾后,再用文火慢煮,到糧食開口為止。煮好后把糧食撈到面板上,均勻攤開,一直晾冷。將甜醅曲碾成粉,均勻拌在糧食中(每13斤玉麥加球狀甜醅曲多半個)裝入瓷器或陶器內,放在火炕上,復蓋保溫物(溫度以低于30℃為宜)周圍需保持潔凈,不得有穢氣。約二天----三天,容器面發熱、糧食上生出粉狀略帶綠色白毛即成。西寧群眾中流傳著一首順口溜:“甜醅甜,老人娃娃口水咽,一碗兩碗能開胃,三碗四碗頂頓飯”夏天吃它能清心提神,去除倦意;冬天食用則能壯身暖胃,增加食欲。

三十年代,西寧南大街有一家甜醅店曾名滿全城,主人家姓韓。他做的甜醅選用上好的白青稞,在簸、篩、舂、酵的過程中特別注意干凈衛生,故其色白嫩,其味香甜,人爭食之,食后滿口留香,創出了“韓甜醅”的名牌。