湛江人的飲食特色:獨特風味的美食、小吃,大批大批地涌現出來,酒樓飯店星羅棋布,這是商業飲食習俗的一般情形。而湛江的城鎮居民的飲食風俗又如何呢?其實,湛江人的日常餐桌上的飯食是很為簡單和儉樸的,不像人們在賓館酒樓上所見到的那么復雜而令人眼花繚亂,酒樓的食和居民家庭的食是不盡相同的,現在就先說說居民的食俗食俗。

新中國成立前,本市居民以番薯、大米、木薯、黍粟為主糧,一日三餐吃粥,而且以番薯粥為主。番薯粥有“薯擦”和‘薯湯”之分,用番著絲沖一點米煲的稱為著擦,用凈薯絲堡的稱為薯湯,農民吃的是后者。每年青黃不接或遇番薯收成不好時,多以瓜菜代糧;如遇饑荒,則要求野菜、野果充饑。菜一般是腌魚水(亦稱魚汁)。咸蘿卜、、煨成魚或咸魚湯,甚至一條生蔥、生蒜,也是菜。近海者則靠采小海捉點魚、蝦、蟹,放入沙袋里用清水煮熟吃。貧苦人家辦婚嫁筵席,普遍是煎咸魚、炒生蒜、煮蘿卜、白切肥肉待客。因而,雷州半島有“陪嫁妹,狗虱錐,咸魚頭,任你煨”的民諺流傳。只有少數富裕人家或城鎮商人每天三餐才有大米飯吃,稱“浮飯”或“凈飯”,有時早餐也吃大米粥或薯米參半。若出遠門,常備飯團、咸魚或番薯上路,當作干糧。

當時的飲食烹調不甚講究,主要是以煲(瓦煲)、煮為主,甚少?傘⒓濉⒄簟⒀獺⒄ㄖ?類的烹調。尤其是貧最為普通,不但雞、鴨、鵝、豬肉是貧的,鮮魚。咸魚、蝦、蟹、青菜、蘿卜、瓜等也是煲的,有時瓦煲擺滿飯桌上。酒樓飯店多以白切雞、鴨、鵝、牛肉、豬肉、豬肝、豬肚以及構肉等為佳肴。資料顯示,30年代初,在今赤坎中山二路曾開設大寶石西餐館,經營豬排、牛排、咖啡、牛奶、成面包之類食品,但因洋人不多,本地人不習慣,顧客廖廖無幾。鄉下農民一般不飲茶,個別人喜歡“做中道”,合伙買豬頭或狗雞分吃。

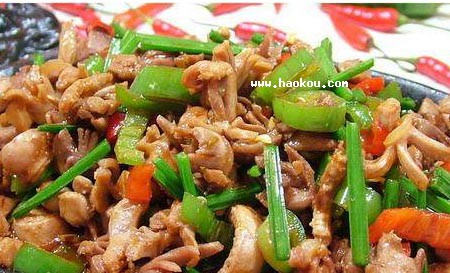

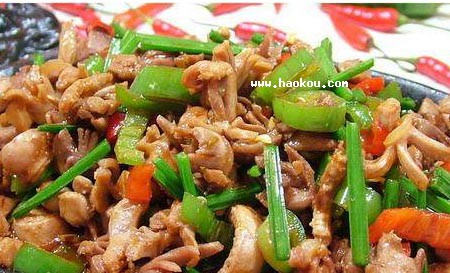

新中國成立后,50-70年代,主食仍以大米飯、番著飯或番薯粥為主,農民一日三餐可以“一稀(粥)兩飯”或“一飯兩稀(粥)。日常時菜以咸魚、煲湯為主,最喜歡吃蒜堡咸魚湯,有時和蔥菜等一起煲。其次魚汁、蟹汁、豆醬、咸菜、煨咸魚等也是基本案。1958年大躍進、人民公社化時,集體辦食堂吃“大鍋飯”,全民吃了一個月“每日三餐干飯”,由于寅吃卯糧,后來連續兩年口糧不濟,餓得不少人得了“水腫病”。80年代后,人們的溫飽問題基本解決。農村普遍從吃番薯粥到吃白米飯,番薯一般作為飼料了。雖然還有些人吃粥,但已不是僅為填飽肚皮,而是出于個人愛好。佐餐菜肴逐漸向禽、蛋、瘦肉、海鮮等高蛋白轉化,味精、生粉、醬油、糖醋等調味品也不斷進入普通家庭。烹調方法也從以煲為主向炒、煎、煮、姣、蒸、炸等多樣化發展。城鎮居民不但比農村人更講究如何吃得好,而且還講究有益于健康,含膽固醇較高的和肥膩的食品逐漸被家庭主婦所認識,并為不少人所戒避。人們重視飲食保健,已逐漸成為氣候。