三門峽知名特色美食推薦三門峽麻花源于陜縣大營麻花。解放后,大營麻花經三門峽市飲食服務公司廚師蔡天貴改進,制作技術和配料工藝大為提高,形成獨具一格的”三門峽麻花”。

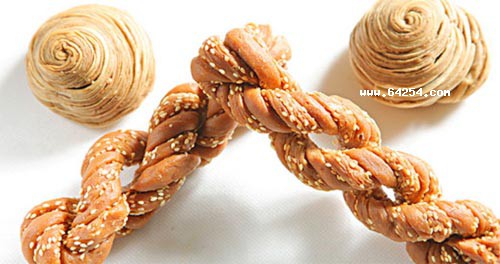

三門峽麻花

源于陜縣大營麻花。解放后,大營麻花經三門峽市飲食服務公司廚師蔡天貴改進,制作技術和配料工藝大為提高,形成獨具一格的"三門峽麻花"。這種麻花長尺許,色澤柿紅透亮,有棱角,香甜可口,黃焦酥脆,久放而不干,營養價值較高;1960年,周恩來總理視察三門峽,品嘗后風趣地說:"這麻花沒有牙的人也可以吃澳!

水花佛手糖糕

水花佛手糖糕,三門峽傳統小吃。相傳為慈禧太后在八國聯軍侵華時逃離在外,地方官借機獻媚邀寵時所獻上的一道點心,深得慈禧歡心,由此得名。

外觀:表層面粉堆砌起泡,色澤紅亮、狀如佛手

口感風味:外酥內軟、香軟可口、不黏不膩。

甑糕

甑糕,外號水晶龍鳳糕,有幾百年的歷史。甑,是一種古老的炊具,底部有孔,用來蒸食物。

原料:糯米、紅棗(也可以根據個人喜好加紅豆、葡萄干等)

外觀:色澤誘人、紅白相間

口感風味:軟糯粘甜、棗香濃郁

吃法:可以熱著吃,也可以冷著吃。

適宜人群:一般人群皆宜,貧血者尤宜,腸胃動力不足的人少吃,老年人少吃,因糯米不容易消化。

大刀面

大刀面,名字和名氣的由來皆在于制作這種面所使用的工具:長3尺,寬5寸,形如鍘刀,約有十九斤重。試想一下這樣的場景,一個身披大白褂的師傅,手持形似青龍偃月刀那樣的工具,在案板上剁切,場面夠暴力夠瘆人。幸好案板上是面團。所以有傳言說大刀面的經營者姓關。

大刀面的工具雖然夠粗糙,但是師傅的刀工卻精細,所以切出來的面要細就細,要寬就寬,細的跟掛面一樣,寬的有韭菜葉那么寬。看您喜歡哪一種。

關于面的配菜與作料,根據季節的不同也有所區別。夏季多以涼菜輔食,冬季多以雞蛋、肉絲炒熱拌著吃。

脂油燒餅

脂油燒餅,簡稱脂油餅,三門峽名小吃。

原料:面粉、蔥花、豬油、鹽

外形:扁圓形,螺旋紋,焦黃,撕開可以看到內層層次分明,每一層都很薄

口感風味:外酥內軟,香軟可口

吃法:可以撕開用筷子夾著吃,也可以整個一起吃。吃的時候配上一碗粥或者一杯豆漿。

石子饃

又稱石子燒餅。因用豆石在鏊上面墊底烙熟而得名,其歷史源遠流長,兼有原始的制作方法,是靈寶、盧氏的一種別有風味的食品。主要原料是:面粉、豬油、小油(植物油)、食鹽、大料、花椒、蔥等。石子燒餅外觀焦黃鮮亮,中凹邊突,活像一個橢圓形的小金盆,咬開后層次分明,外酥內軟,咸香可口,經久耐貯。

觀音堂牛肉

觀音堂牛肉,產于陜縣觀音堂。用料嚴格,制作方法獨特。經過復雜工序做好的觀音堂牛肉,色澤鮮艷,醬香濃郁,咸味適度,肉嫩可口。

此菜的制作過程頗為繁復:先將牛肉腌制好,再放入大鍋內煮沸,邊煮邊加入適量的茴香、丁香、白芷、姜、蒜、辣椒等。

陜州糟蛋

采用雞蛋和黃酒酒糟加工釀制而成。傳說是晚清時浙江紹興一個釀酒師傅把這種工藝傳到了陜州。它用料嚴格,工藝講究,成品蛋蛋心呈紅黃色細膩糊狀,無硬心,有蛋香、脂香、酒香等多種香味,味悠長可口,風味獨特。成品蛋宜存放于清涼處,隨吃隨撈,食時去殼,加香油少許,是豫西有名的風味食品。