木版年畫是中國歷史悠久的漢族民間藝術(shù)形式,重慶市梁平縣的梁平木版年畫屬于民間美術(shù)梁平"三絕"(竹簾、年畫、燈戲)之一,是梁平縣境內(nèi)人民群眾為慶賀年節(jié)而繪制的一種繪畫藝術(shù),至今約有三百年的歷史,具有深厚的文化價值、歷史價值和學(xué)術(shù)價值。

2006年5月20日,該遺產(chǎn)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

重慶市梁平縣的梁平木版年畫屬于民間美術(shù)梁平"三絕"(竹簾、年畫、燈戲)之一,是梁平縣境內(nèi)人民群眾為慶賀年節(jié)而繪制的一種繪畫藝術(shù),至今約有三百年的歷史,具有深厚梁平木版年畫梁平木版年畫

的文化價值、歷史價值和學(xué)術(shù)價值。

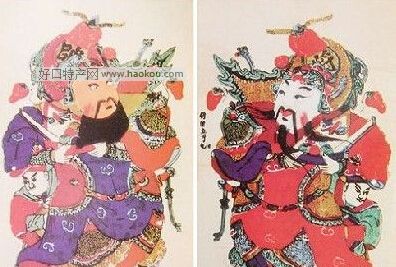

梁平年畫用浪漫主義手法,大膽的藝術(shù)提煉,以驅(qū)邪納福、喜慶吉祥、歷史故事等為題材,畫面飽滿簡潔,造型古樸粗獷,神態(tài)生動,構(gòu)圖完整,對比強(qiáng)烈,作為套色木刻版畫,具有極高的藝術(shù)價值。在西南地區(qū),梁平木版年畫與川西北的綿竹年畫、川南的夾江年畫齊名,是四川歷史上著名的三大年畫之一。

與梁平竹簾、梁山燈戲并稱"梁平三絕",曾被譽(yù)為川東奇葩,2000年被評為巴渝十大民間藝術(shù)之一。然而,久負(fù)盛名的梁平木版年畫卻瀕臨滅絕失傳的尷尬。

3溯源編輯起源

梁平木版年畫據(jù)傳起源于明朝嘉靖年間,到清朝康熙、雍正時已相當(dāng)發(fā)達(dá),民國時達(dá)到鼎盛。據(jù)《梁山縣志》(十卷·清光緒二十年刻本)禮儀民俗中對梁平門神畫有以下表述:“臘月二十三、四兩日,掃舍宇,夜‘祀社’。”相傳灶神是日上天奏人間善惡事,故禱之。“除夕”,易門神,作春貼。用豬首、雞、魚祀祖先,迎灶神。放爆竹,少長團(tuán)聚酌酒,謂之“守歲”。梁平木版年畫隨著社會風(fēng)俗的演變而產(chǎn)生,隨著印刷術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來。當(dāng)時,梁山屏錦鋪(今梁平屏錦鎮(zhèn))發(fā)展到作坊百家,畫種過千,家家雕木刻版,戶戶描繪丹青。

發(fā)展

梁平屏錦鎮(zhèn)1536年最初出現(xiàn)印刷紅紙的刷房,當(dāng)時,刷房在紅紙上用墨印單圖案和神靈,以滿足百姓婚喪嫁娶的需要,后來開始生產(chǎn)年畫。清乾隆年間,年畫業(yè)成立了行會,作坊主與工人都可以參加,名為“梅葛會”,由染紙、年畫作坊主捐資修建“梅葛廟”。每年農(nóng)歷6月16日辦會,祭祀梅葛先師,并討論決定行會一切事務(wù),選舉總值、值年,協(xié)調(diào)行內(nèi)一切事宜。

清代,梁平木版年畫"馳名京省處",暢銷東南亞。據(jù)《梁平縣志》記載:在清康熙年間就已在宜昌、沙市、漢口均設(shè)有分莊,產(chǎn)品銷往陜西、西南各地及長江流域,盛極一時。據(jù)調(diào)查,當(dāng)時的年畫作坊在屏錦鋪就有“元興號”、“信立號”、“正興號”、“恒泰正”、“德和泰”、“鳳祥云”、“王幺門神“等。"閑披屏市諸先生,官綠榜黃色色新,更有馳名京省處,鉤金水甲土門神。"這首竹枝詞,說的就是梁平年畫在清朝盛極一時的盛況。

鼎盛時期

1913年到1934年,梁平年畫進(jìn)入鼎盛時期,每年生產(chǎn)數(shù)百萬幅,除滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的年貨需求外,還遠(yuǎn)銷沙市、宜昌、武漢、漢中、貴陽等地。民國初年,一王姓者把年畫印刷業(yè)傳到袁壩驛(今梁平袁驛鎮(zhèn)),其字號叫“錕發(fā)號”。由于年畫手工業(yè)作坊林立,屏錦、袁驛兩地逐漸形成了繁華的“刷坊街”。梁平縣有30余家作坊,眾多的年畫手工作坊,小者有藝人二三十人,大者四五十人不等,從業(yè)人員數(shù)百人。年畫由單色發(fā)展到多版彩色套印,并在此基礎(chǔ)上施以手工彩繪,工藝由簡單到復(fù)雜,品種不斷豐富,成為全國著名的年畫產(chǎn)地之一。鎮(zhèn)上當(dāng)年半邊是作坊店鋪,半邊是客棧、茶樓、酒肆,每逢年畫定貨、銷售旺季,全國各地商賈云集,有“小重慶”之稱。典型的刷房前鋪后坊,分上下兩層。底樓多間樓梯通達(dá)樓上,供各工序所需材料的搬運(yùn);二樓連通作為作坊,工匠們按年畫制作工序一字排開,流水作業(yè)。

20世紀(jì)三四十年代,又被蘇聯(lián)、美國和法國等地的博物館收藏,由此蜚聲中外。20世紀(jì)末,《中國美術(shù)全集》、《中國民間美術(shù)全集》、《三峽民間藝術(shù)》和《民間年畫》等大型畫冊中都收錄了傳統(tǒng)的梁平木版年畫。

隨著歷史的變革,梁平年畫逐漸衰落,手工作坊也在1958年就先后停產(chǎn)了。

4品種以及內(nèi)容編輯梁平年畫的品種有水貨、托貨、清章、花箋四大類,鉤金描銀,畫印結(jié)梁平木版年畫梁平木版年畫

合,色彩艷而不俗,華美富麗,形式活潑,內(nèi)容多是門神、戲曲故事、神話傳說、各種吉祥圖案等。

梁平木版年畫的內(nèi)容大體可分三類,一是門神,主要有《將帥圖》、《立刀頓斧》、《加官晉爵》、《揚(yáng)鞭》、《五子登科》等作品;二是神話傳說,主要有《老鼠嫁女》、《麒麟送子》等作品;三是戲曲故事,主要有《四郎探母》、《踏傘》、《鐘馗嫁妹》等作品。梁平縣也生產(chǎn)各種類型的花箋、花紙和門畫。

5藝術(shù)特色編輯梁平木版年畫所用的紙張為產(chǎn)自本地百里竹海生產(chǎn)的白夾竹手工紙。又名二元紙。由畫師描繪出畫稿后,刻版工匠用糯米飯搗碾成的漿狀物,將畫稿完全粘貼在光滑的梨木板上,根據(jù)畫稿精雕細(xì)刻出主要的輪廓線,再根據(jù)線版,再刻成各種套色版,一色一版,線條粗細(xì)勻齊,清晰、挺拔有張力味。在繪制技法上,梁平木版年畫不僅繼承了傳統(tǒng)水印木板年畫的工藝流程和川派雕刻技術(shù),也吸取了徽派、金陵派的雕版套色技術(shù),還運(yùn)用西洋繪畫中的焦點(diǎn)1,巧施陰陽(明暗畫法),區(qū)分遠(yuǎn)近;其構(gòu)圖飽滿簡潔,人物夸張變形,色彩對比強(qiáng)烈,動靜處理得當(dāng),造型古樸粗獷,使人過目難忘。

梁平木版年畫有別于四川綿竹木版年畫以彩繪為主的藝術(shù)處理手法,而是采用以木版套印為主,局部略施彩繪的表現(xiàn)手法。

比如畫師在給人物開像時,五官的造型就別具一格;將兩個黑眼珠的中距離拉得很近,似“對對眼”,但兩目對視卻炯炯有神,使人物形象格外威武;再者,在人物的五官,如眉或眼的上緣,鬢發(fā)的內(nèi)側(cè)部位,均以手繪大筆觸墨黑色塊,同時又在二者的下緣或外側(cè),勾出數(shù)根平行墨線。這種粗細(xì)、疏密錯落有致的線、面組合,形成了一種具有立體感的中間色調(diào),對比強(qiáng)烈,富有鮮明的節(jié)奏韻律。民間匠師在處理鼻子時,多以一特制的上小下大有如木杵的鼻子輪廓線板,印墨線于面部中央,然后以此為準(zhǔn),逐一畫出五官來,之后,在兩頰下部抹上兩道紅色。這是梁平木版年畫獨(dú)具的藝術(shù)特色。通常,民間藝人在面部套印肉色或白粉后,于將干未干之際,用筆涂抹兩道紅色,或干脆以指代筆,蘸以赭紅再蘸少許白酒,迅速抹之。這樣,臉部的整個畫面色彩在強(qiáng)烈對比中仍然能鮮明地跳出來。特別是門神畫中,神靈的威嚴(yán)形象被很好的逗趣化、生活化了,喜慶祥和氣氛頓增。梁平年畫臉部的細(xì)致描繪和橢圓腮紅處理的生動活潑,與木版印刷的規(guī)整形成對比,機(jī)智幽默、妙趣橫生,在中國民間年畫中獨(dú)樹一幟。

在色彩運(yùn)用上,梁平年畫工藝考究,原料上乘,色彩鮮艷奪目,凝重沉著,保存多年色彩不退。線條運(yùn)用手繪與套色水印相結(jié)合,粗細(xì)勻齊,清晰挺拔,細(xì)而不弱,遒勁有力。匠人有“紅配綠,嫩篤篤;紅配黃,喜洋洋”的配色口訣。為達(dá)到這種濃艷厚重、對比強(qiáng)烈的色彩效果,軟色(取自各種染色植物,加粉后淺淡柔和)、硬色(由各類有色礦物質(zhì)研磨而成,色澤厚重濃郁)兼用,色調(diào)分陰陽(冷暖色),主色塊與疏密色塊適當(dāng)搭配,在多次套版印制時的疊加和錯版下,畫面色彩豐富和諧,正符合民間年畫“色多不亂,色少不單”的說法。

梁平年畫構(gòu)圖飽滿簡潔,疏與密、虛與實(shí)、靜與動對稱呼應(yīng)。有的門神畫,在兩側(cè)下角通常任意增加一至五個小孩,整個畫面顯得穩(wěn)重均衡。“英雄無項(xiàng),美女無肩,文人如釘,武夫如弓”,梁平年畫人物造型古雅雍容,神態(tài)生動。尤其是門神畫人物,盡量夸大頭部突出五官、縮短下肢,全身僅三四個頭長,顯得粗壯結(jié)實(shí),穩(wěn)健剽悍。

在題材上,無論是描繪風(fēng)俗人情,還是民間故事、戲曲神話,都充滿了濃厚的生活氣息。

6傳承意義

作為重慶市唯一的年畫產(chǎn)地,梁平年畫以其特有的歷史價值、學(xué)術(shù)價值和獨(dú)樹一幟的藝術(shù)魅力,蜚聲海內(nèi)外。作品具有節(jié)令性、地域性、集體性、民族性、傳承性、變異性,不少傳統(tǒng)年畫與神話、戲曲故事有著密切的聯(lián)系,大多數(shù)品種都有著悠久的發(fā)展歷史,并在發(fā)展過程中融會了正統(tǒng)(官方)的和外來的文化影響,逐漸成為觀賞性很強(qiáng)的藝術(shù)商品。抗日戰(zhàn)爭時期,不少畫作被帶往蘇、美、法等國家博物館或被東方藝術(shù)愛好收藏。

但隨著現(xiàn)代社會環(huán)境的轉(zhuǎn)變,民間習(xí)俗也發(fā)生了很大的變化。在此背景下,梁平木版年畫逐漸淡出人們的生活,部分年畫和雕版珍品散落民間,一些傳承人先后去世,年畫技藝后繼乏人,瀕臨滅絕,急需進(jìn)行搶救和保護(hù)。

國家非常重視非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),2006年5月20日,該遺產(chǎn)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

經(jīng)歷了“四清”、“文革”沖擊和現(xiàn)代化沖擊的梁平木版年畫,目前仍健在的工藝傳承人有涂國發(fā)、徐家輝、全昌明和劉勇。

梁平木版年畫

梁平縣文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

12514960

年畫